Мария Рубцова /

Лента

5 марта 2018

УМЕЕМ ЛИ МЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ?

К психологу люди приходят с трудностями. И чтобы как-то помочь эти трудности пережить, психологи своих клиентов поддерживают. Конечно, это могут делать и родственники, и близкие. Но на поверку оказывается, что в нашей культуре лишь немногие умеют давать поддержку правильно.

Дело в том, что у нас принято считать поддержкой то, что поддержкой вовсе не является.

В этой статье я сначала расскажу о том, что НЕ помогает и как НЕ надо поддерживать. А во второй части — как правильно давать поддержку.

Что НЕ является поддержкой

1. «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». Вариант: «все образуется».

Это обещание. А обещание может не сбыться. Поэтому во-первых, в глубине души мало кто в это верит. Даже если человек хочет соглашаться и кивает головой, внутри у него идет такой диалог:

— Все будет хорошо!

— Ты ведь не можешь предсказывать будущее, да? Тогда откуда ты знаешь?

А во-вторых, если обещание не сбудется, а человек надеялся, что «все будет хорошо», тогда его ждет еще более глубокое разочарование.

2. «НЕ ПЛАЧЬ». Варианты: «не переживай!», «не хнычь!».

Самое распространенное заблуждение. Представьте себя на месте того человека, которому это говорят. Мало того, что человеку и так плохо. Ему(ей) теперь еще предлагается изобразить красивую картинку. Подавить свои чувства, сделать вид, что все О’Кей. Как правило, весь остаток сил тратится затем на поддержание внешнего образа «успешного человека». А на душе как скребли кошки, так и скребут.

Люди, которым так говорят, приходят на консультацию со словами:

— Мои близкие меня не понимают…

— Им до меня дела нет.

— Не хочу нагружать близких своими проблемами.

То есть, чувствуют себя одинокими.

3. «ТЫ СИЛЬНЫЙ(АЯ), ТЫ СПРАВИШЬСЯ!»

Еще одно распространенное обещание. Во-первых, в него, понятное дело, никто по-настоящему не верит. Во-вторых, к друзьям и близким мы обращаемся не тогда, когда хотим побыть взрослыми и сильными, а тогда, когда хотим побыть самими собой, ничего не изображать. А в-третьих, любому сильному человеку иногда нужна бывает помощь.

4. «ВОЗЬМИ СЕБЯ В РУКИ».

Варианты: «забей!», «не парься!», «успокойся!». Такие псевдопсихологические советы воспринимаются обычно как желание отделаться. Внутри себя люди переводят эти фразы так:

— Твои переживания — глупости! Эти проблемы яйца выеденного не стоят!

5. СОВЕТЫ. «Делай так», «тебе нужно» и пр.

Человека в трудной ситуации очень хочется научить, дать совет. Но есть 2 проблемы:

• Советы подходят тем, кто их дает, а не тем, кто их получает.

• Пока ваш близкий в эмоциях, давать советы еще рано. Сначала даем время разобраться чувствами — действия потом.

Все это варианты псевдоподдержки. Они не работают. Возможно, человек после этого и сделает хорошую мину при плохой игре. Но эмоции никуда не денутся. И если регулярно поддерживать себя такими способами, можно загнать проблемы далеко вглубь.

Как давать поддержку

1. ПРОЯВИТЕ СОЧУВСТВИЕ.

— Сочувствую тебе, я был в такой же (подобной) ситуации, представляю, как тебе нелегко.

— У меня такого никогда не было, но вижу, что тебе нелегко.

2. ПОКАЖИТЕ СИМПАТИЮ.

— Ты мне нравишься (я тебя люблю, ты мне важен, дорог)

— Ты мой друг (я с тобой дружу)

— Ты классный мужик (красивая женщина, прекрасная мама, хороший отец)

3. ОДОБРИТЕ ДЕЙСТВИЯ.

— Я бы так же поступил на твоем месте

— Ты все правильно сделал(а)

4. ПОМОГИТЕ ПРОЯВИТЬ ЧУВСТВА (а не подавлять их).

— Любой бы переживал (злился, боялся, грустил, был в шоке) на твоем месте

— Вижу, что ты грустишь (злишься, боишься, тебе хочется плакать)

— Поплачь(поори, поколоти матрас)

5. ПРЕДЛОЖИТЕ ПОМОЩЬ (сначала убедитесь, что она нужна).

— Чем могу помочь?

— Могу сделать для тебя…

— Нужна будет помощь — обращайся.

Важно! Предлагайте только то, что вы реально готовы сделать.

Такие способы оказания поддержки являются наиболее действенными и работающими. Поддерживайте своих близких правильно!

Эволюционируют прямо на глазах

#эволюция, #биология, #экспериментальная_биология, #видообразование

Пять наглядных примеров видообразования.

Живые организмы эволюционируют с того самого момента, как появились на этой планете. Мы знаем об этом — даже по меркам человеческой истории — не так уж и долго. Поэтому у некоторых из нас иногда возникают сомнения на этот счет. Скептиков в принципе можно понять: эволюция не вещь и не какой-нибудь феномен, сопровождающий достаточно компактные процессы. Напротив, «крот эволюции» роет очень медленно, поэтому разглядеть его следы не так уж и просто. «Чердак» рассказывает о том, какие виды возникли прямо у нас на глазах.

Частый довод в пользу того, что никакой эволюции нет, — отсутствие новых видов или неизменность тех, что есть сейчас. Так, например, митрополит Волоколамский Иларион, заведующий кафедрой теологии в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ», пишет: «Теория эволюции является одной из многочисленных современных гипотез происхождения Вселенной — гипотез, не подтвержденных ни одним неопровержимым фактом». Но это неправда. Даже если все живые организмы на этой планете — результат чуда творения, эволюции им, равно как и гравитации, не избежать. Хотя появление новых видов прямо у нас на глазах — большая редкость, ведь никто не рассылает уведомлений о том, что собрался проэволюционировать. Тем не менее изменения в генах, физиологии и внешности живых существ происходят, новые виды возникают, и иногда это удается подсмотреть. Так что если вы в ближайшее время собираетесь доказывать кому-то реальность эволюции, берите с собой нижеперечисленные примеры — они вам наверняка пригодятся.

В 1835 году Чарлз Дарвин прибыл на бриге «Бигль» на Галапагосские острова, небольшой вулканический архипелаг в Тихом океане. Молодой натуралист был членом гидрографической экспедиции, которая исследовала берега Южной Америки. Примечательно, кстати, что на «Бигль» его брать не особенно хотели, потому что натуралист в этом предприятии был не нужен. К тому же капитан корабля был поклонником физиогномики и решил, что нос Дарвина — признак людей неэнергичных и нерешительных. Тем не менее нос Дарвина оказался в итоге на «Бигле», а затем и на Галапагосах, где натуралист с энергией и решительностью исследовал местных птичек, названных впоследствии галапагосскими, или дарвиновыми вьюрками.

У разных видов вьюрков, живших на островах, были разные формы клюва, которые отражали гастрономические предпочтения птиц: какие-то клювы были удобнее для ловли насекомых, какие-то — для поедания семян, какие-то — для поедания ягод. Один вид обзавелся клювом, которым очень удобно рвать кожу птиц покрупнее, например олуш, и пить их кровь. Дарвин предположил, что выживали только те вьюрки, у которых клюв подходил для добычи той еды, которая была в их распоряжении. Таким образом, происходил отбор наиболее приспособленных. Из наблюдений за разными видами вьюрков Дарвин сделал выводы о происхождении видов путем отбора, которые легли в основу эволюционной теории — фундамента современной биологии.

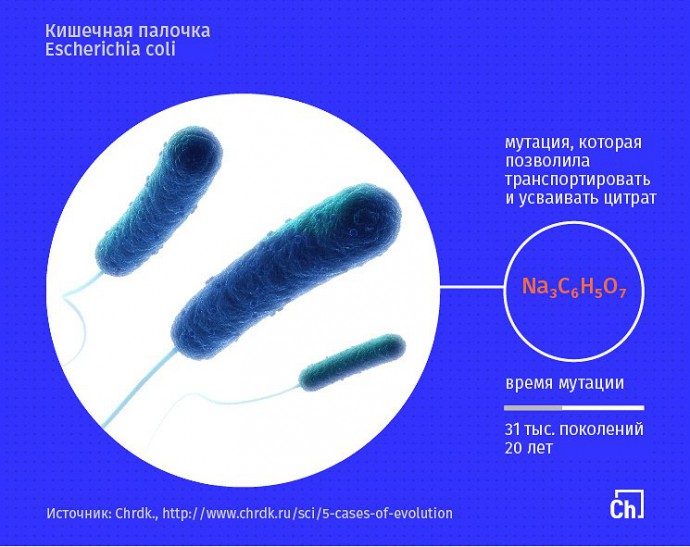

Эксперимент Ленски

Проще всего увидеть своими глазами, как происходят изменения от поколения к поколению, на ком-то мелком и простом, том, кто плодится с огромной скоростью. Поэтому ученые-эволюционисты из Университета штата Мичиган поставили эксперимент на самом подходящем для этого объекте — бактерии. Исследователи взяли кишечную палочку (E. coli), разделили ее на 12 популяций, позволили им жить и развиваться в колбах и стали наблюдать.

Эксперимент начался в 1988 году, и в 2008-м, когда в колбах сменилось 31 500 поколений бактерий, обнаружилось, что одна из популяций, А-3, стала развиваться быстрее других. Тут нужно сказать, что бактерии жили на питательной среде, которая содержала не только глюкозу — обычную еду бактерий, но и вещество, которое кишечная палочка не усваивает, цитрат натрия. Как оказалось, бактерии научились переваривать цитрат и извлекать из него энергию как ни в чем ни бывало. Потому популяция А-3 росла быстрее, чем остальные одиннадцать, которые сидели на одной лишь глюкозе.

Бактерии потратили 20 лет на то, чтобы освоиться в новых условиях. Первая мутация, нужная для усвоения несъедобной еды, появилась только почти через 32 000 поколений. В переводе на человеческое время это примерно 800 000 лет. Для сравнения: человек прямоходящий (Homo erectus) появился примерно 1,9 миллиона лет назад, а человек разумный (то есть мы с вами) — около 200 000 лет назад.

Большие синицы и их растущие клювы

Если вернуться от бактерий к клювам, то можно вспомнить случай, который описали британские и шведские ученые. Они исследовали самых обычных больших синиц (Parus major), знакомых каждому. Исследователи сравнили популяции синиц из Англии и Нидерландов и обнаружили, что птицы отличаются размером клюва.

Ученые провели анализ генов птиц и нашли различия в частоте аллелей генов, отвечающих за формирование костей черепа и форму клюва (в том числе гена, который отвечает за форму клюва у дарвиновых вьюрков). Самые большие отличия нашли по гену, который отвечает за синтез коллагена, материала, из которого клюв и состоит. Среди островных синиц очень распространен аллель гена, связанный с увеличением длины клюва — сейчас он у английских птиц в среднем примерно на пол-миллиметра длиннее. Ученые предполагают, что это как-то связано с кормушками. В Англии очень распространено кормление диких птиц — британцы тратят на 50% больше средств на корм для птиц по сравнению со всей континентальной Европой.

Наблюдения за птицами показали, что особи с «длинным» аллелем чаще посещают кормушки и проводят там больше времени. Длинноклювые синицы и успешнее плодятся — в среднем на одного птенца в пять лет.

Исследование музейных образцов показало, что клюв синиц в Британии стал длиннее примерно на 0,2 миллиметра с 70-х годов XX века и продолжает расти.

Советские колюшки

В 70-х годах ученый из СССР Валерий Зюганов поставил эксперимент над колюшками. Колюшка — это небольшая рыбка, интересная тем, что один и тот же ее вид имеет пресноводную и морскую разновидности, которые немного отличаются: морские покрыты костными пластинками и отличаются поведением, к тому же у рыб есть отличия в генах, отвечающих за водно-солевой баланс.

В один карьер, заполненный водой, запустили колюшек морских и пресноводных. Через тридцать лет оказалось, что морские колюшки «превратились» в пресноводных — у них почти исчезли пластинки и изменилось поведение. Анализ генов показал, что рыбы стали гораздо ближе к пресноводным колюшкам, чем к морским. Произошло это подозрительно быстро, если учесть, что колюшка не кишечная палочка и плодится не в таких темпах, чтобы в популяции успели появиться и закрепиться полезные мутации.

Ученые считают, что обе разновидности колюшек несли оба набора аллелей, то есть имели «генетический ремнабор» на такой случай. Попав в некомофортную среду рыбы не стали мутировать, а просто «выбрали» те аллели, которые лучше подходят для жизни в пресной воде. В результате они лишились ставших ненужными и дорогими костных пластин — в пресной воде слишком мало кальция для строительства такой роскоши, к тому же они сковывают движения, а для пресноводной рыбы маневренность важнее, чем для морской.

Итальянские «жвачные» ящерицы

На территории бывшей Югославии, во Франции, Швейцарии и Италии живет итальянская стенная ящерица, Podarcis sicula. Это рептилия не больше 10 сантиметров в длину, которая бегает по камням и ловит насекомых. В 1971 году ученые в экспериментальных целях привезли с острова Копиште в Адриатике на соседний остров Мрчару пять пар этих животных и оставили там жить, а через 36 лет посмотрели, что с ними стало.

За прошедшие годы ящерицы на Мрчару заметно изменились по сравнению с контрольной популяцией с острова Копиште. В отличие от обычных итальянских ящериц, в основном хищников, они стали преимущественно травоядными — до 61% их рациона теперь составляли растения (против 3% у контрольной популяции на Копиште). Это повлекло изменения в строении тела и поведении. У ящериц увеличилась масса тела, голова и сила укуса — для того чтобы питаться растениями, нужны более сильные челюсти, которые могут раскусывать жесткую волокнистую пищу.

Изменилась не только внешность. В кишечнике особей с Мрчару нашелся илеоцекальный клапан, которого, вообще-то, у этого вида быть не должно. Такой клапан отделяет тонкий кишечник от толстого, чтобы замедлить прохождение пищи. Еда находится в кишечнике дольше, и это дает больше времени на работу кишечных бактерий, которые помогают в переваривании целлюлозы. Для хищников в этом приспособлении нет нужды, но те, кто ест растения, имеют что-то похожее — например, человек, у которого тоже есть илеоцекальный клапан, или жвачные, у которых в сложную систему отсеков превратился желудок.

После того как переселенцы перешли на траву, их стол стал в целом богаче, так что ящерицы расплодились — в ходе эксперимента с ловушками они попадаются на Мрчару в пять раз чаще, чем на Копиште. Обилие еды привело к тому, что животные перестали защищать охотничью территорию, а из-за того что бегать особенно не за кем, рептилии стали передвигаться медленнее.

Впрочем, популяцию с Мрчару называть новым видом рано — генетический анализ показал, что они почти не отличаются от ящериц с Копиште.

Опять Галапагосы, опять клювы

И вот мы снова возвращаемся на Галапагосские острова, причем к вьюркам. Здесь ученые экспериментов не ставили — вьюрки справились сами.

В 1981 году самец большого кактусового земляного вьюрка Geospiza conirostris взлетел с острова Эспаньола. Птица преодолела 100 км и села на другой остров архипелага — Дафне. Тут-то она и попала под наблюдение орнитологов, которые заметили птицу, явно чужую на этом острове: других представителей ее вида там не было. На новом месте вьюрок нашел себе пару. Поскольку других больших кактусовых земляных вьюрков на Дафне нет, он подружился с самкой другого вида — среднего земляного вьюрка Geospiza fortis.

Пара вывела птенцов, которые не только отличались и от отца, и от матери, но, как оказалось, не умели петь брачные песни местных видов, а потому стали скрещиваться друг с дружкой. В итоге спустя 36 лет на Дафне живет популяция из примерно 30 особей, которая состоит из поколений от третьего до шестого. Птицы отличаются от других вьюрков, как обычно, в основном клювом. Это самые крупные вьюрки из всех, живущих на Дафне, поэтому ученые назвали новую линию Большими птицами. Большая птица репродуктивно изолирована, то есть с другими вьюрками пар не образует, и отличается от своих соседей формой клюва, то есть заняла свою экологическую нишу. Все это говорит о появлении на Галапагосах свежего вида вьюрков, который, правда, пока не получил официального латинского названия.

По словам исследователей, Дарвин был бы рад узнать об этом открытии.