Как вирусы стали новой философией

Рифмы и Панчи

Рифмы и Панчи

Биооружие появилось еще в XIV веке — но сейчас возможности для него безграничны. Станут ли нас контролировать на молекулярном уровне? Данил Леховицер рассказывает, что такое биопанк и как конспирологические теории о подпольных лабораториях стали предметом гуманитарной мысли.

За последние 50-60 лет представление о человеческом организме и жизни вообще «микроскопизировалось»: мы спокойно оперируем понятиями клетки, ДНК и РНК. Меняется и фармакология, и политически-милитаристский ландшафт (Ирак тестирует биооружие на курдах, в редакцию New York Times, NBC и Fox News приходят письма с бациллами сибирской язвы). Рассказываем, как на дивный биологический мир реагирует современная философия и литература.

Да здравствует король!

«Cell is a king!» — так звучит ключевая для понимания биопанка и биофилософии фраза писателя-фантаста Пола Ди Филиппо. Именно клетка, геном и ДНК становятся ключевыми героями биопанк-романов, где фармацевтические мегакорпорации с помощью инъекций и препаратов регулируют уровень гормонов, контролируя население на молекулярном уровне. В дистопичных текстах Ди Филиппо, Руди Рюкера и Питера Уоттса поздний капитализм монополизирует не только экономику и политику, но и биологию: органы здравоохранения милитаризируются, а в оптике фармакологических компаний человеческое тело становится управляемым набором молекул — мишенью для эндокринологических техник.

Биопанк бросает вызов другой дистопии — киберпанку, который делает упор на технологическом прогрессе. Согласно Ди Филиппо, главным инструментом контроля станет не Всемирная паутина и не темные прослойки IT, как это описывала «Матрица» и писатель Уильям Гибсон, а сама жизнь — «микроскопизируемое» тело, рибонуклеотиды, бактерии, вирусы и штаммы.

Здесь важно оговориться: гротескные предположения биопанк-писателей встречаются и в современной биофилософии — хоть и не в такой сгущенной форме. Разбавленные, гипотетические размышления о природе рукотворных вирусов и биологическом саботаже со стороны правительства присутствуют как в трудах спекулятивных реалистов вроде Юджина Такера, Бена Вударда, Дилана Тригга и — отчасти — Тимоти Мортона, так и в текстах киберфеминисток Донны Харауэй, Энн Бальзамо и Рози Брайдотти.

Порой рискуя повернуть в сторону конспирологии, Такер говорит, к примеру, о вездесущности биооружия и биотрекинга (подкрепляя свои мысли внушительной фактологической базой); ученик Жака Деррида и выпускник легендарного колледжа The New School Поль Пресиадо публикует целую книгу о фармакополитике и контроле человеческой субъектности через лекарства и «гормонально насыщенную» продукцию. Услышав о таких трудах в пересказе, можно покрутить пальцем у виска — но биофилософию обсуждают в престижнейших университетах мира вроде Принстона, Брауна или Парижа VIII.

Можно покрутить пальцем у виска — но биофилософию обсуждают в престижнейших университетах мира.

Жизнь в пробирке

В книге «Биомедиа» спекулятивный реалист, биофилософ и преподаватель The New School Юджин Такер находит компромисс между Ди Филиппо и киберпанком. Он пишет, что в XXI веке жизнь сводится к «мокрой» и «сухой» — то есть к жидкой ДНК в пробирке генетической лаборатории и последовательностям этих ДНК в «сухих» базах данных, из которых можно получить информацию о геноме и его характеристиках. Вертикаль власти основывается как на сборе биологических частиц, так и на информационных данных о них. По Такеру, в затылок нам дышит не только Facebook и спецслужбы, но и здравоохранительные институции и частный лабораторный сектор, активно собирающие биоматериал населения для разработки фармакополитических техник контроля или биоружия.

Если Вторая мировая стала причиной милитаризации компьютерных технологий, то мутации жителей Хиросимы и Нагасаки и наработки экспериментов Йозефа Менгеле способствовали развитию генетической инженерии и молекулярной биологии. Сегодня военных баз ненамного больше, чем плазмидных и ДНК-библиотек. Взять только Генбанк США, Европейскую молекулярно-биологическую лабораторию, ДНК-банк Японии, где данные подвергаются не только сетевой схематизации, но и генным модификациям.

Неомарксист Антонио Негри называет нашу современность «биотехнической» именно в этом смысле: с помощью технологий почти любой геном или вирус можно рекомбинировать, модифицировать и подвергнуть мутациям, а после отправлять данные о нем в любую точку мира, где в лаборатории воссоздадут точную реплику, не имея на руках изначального «мокрого» сырья. Его анализируют, данные переводят в диджитал-форму, затем декодируют, и они снова становятся биологической материальностью — возможно, модифицированной.

Так, по Такеру, меняется само понятие жизни: генно-модифицированные организмы, подвергшись технологическому вмешательству, уже не являются полностью биологическими и в то же время не полностью рукотворны, ведь основаны на «мокрой» биологической субстанции. Конечно, Такер вспоминает древние биотехники селекции животных и растительных культур — но лабораторное вмешательство заметно усложняет понятие рукотворной и естественной жизни.

С помощью технологий почти любой геном или вирус можно рекомбинировать, модифицировать и подвергнуть мутациям.

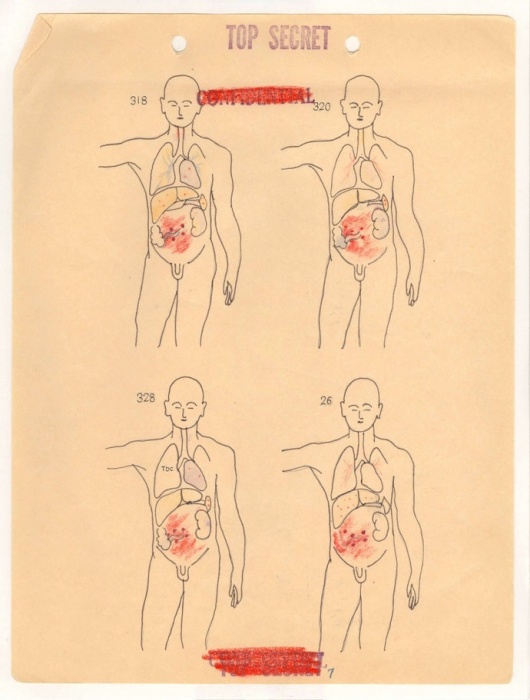

Схема инфицирования органов из секретной документации программы «Отряд 731». Фото: Yan-Jun Yang, Yue-Him Tam / medi / East News

Кошмар под микроскопом

В тексте «Динамика слизи» спекулятивного реалиста второй волны Бена Вударда есть упоминание об одном из первых биоорудий. В сентябре 1345 года у города Каффы произошло сражение между итальянцами и небольшой татарской армией. Татары осадили город, но были скошены чумой. Покидая очаг заражения, татарский полководец приказал катапультировать трупы прокаженных за стены крепости — возможно, первый случай обращения к биотактике войны. Такер же приводит пример британского командора Джеффри Амхерста, который в 1763 году передал в подарок индейцам одеяла, зараженные оспой.

В 1936-м в маньчжурской тюрьме запустили сверхсекретную программу «Отряд 731» под руководством Исии Сиро: японские милитаристы заражали сибирской язвой, бубонной чумой и холерой китайских заключенных. На протяжении четырех лет в рамках «731» также работали над бактериологическими бомбами, биологическим саботажем и инсектоидными операциями (зараженных насекомых выпускали у небольших китайских городов). Около 10 тысяч человек погибло из-за деятельности специалистов японского проекта, пока их не захватила армия США. Штаты пообещали им иммунитет против обвинений в военных преступлениях в обмен на сотрудничество и передачу данных.

Четыре года они работали над бактериологическими бомбами, биосаботажем и инсектоидными операциями.

Полевая лаборатория «Отряда 731». Фото: Yan-Jun Yang, Yue-Him Tam / medi / East News

Первые известные испытания биооружия начались в 1942 году, когда Британия протестировала бомбу с бациллами сибирской язвы (N-bomb) на необитаемом шотландском острове Груинард. Американцы играли грязнее: между 1949 и 1969 годами Программа биологической защиты США провела полевые эксперименты примерно в двухстах населенных пунктах — без ведома их жителей. В частности, тестирование бактерий Serratia marcescens и Bacillus globigii у берегов Сан-Франциско в 1950-м, Aspergillosis в Вирджинии в 1951 году, Haemophilus pertussis во Флориде в 1955-м. А также урбан-тесты в Миннеаполисе (1953), Сент-Луисе (1953) и Нью-Йорке (1966).

В СССР схожий бактериологический тест провели в 1979 году, когда в Свердловске от милитаризированной сибирской язвы, прозванной «штаммом 836», скончалось 70 человек — результат программы «Биопрепарат» под руководством Канатжана Алибекова. В рамках той же программы разрабатывали «туляремийную» бомбу и проводили секвенирование лихорадки Марбург.

Войны-невидимки

Биоружие заметно отличается от химического или ядерного. Оно использует живые элементы: одна форма жизни атакует другую — можно называть это микробной оккупацией или биоколониализмом. Больше того, жизнь становится своей противоположностью, инструментом истребления.

Вудард, Такер и французский философ Поль Вирильо пишут, что преимущество биооружия перед ядерным в том, что оно способно не только убивать и наносить вред, но и проникать внутрь и колонизировать тело. Микробиологическая оккупация куда более ценна, чем тотальное истребление. Модифицируя вирусы и штаммы и имея в базах данных геномы населения, можно спроектировать заболевание, таргетированное на определенную группу: по гендерным, возрастным или расовым признакам. Биооружие не обязательно должно уничтожать все население — достаточно менять уровень смертности или здоровья в определенных регионах, чтобы скомпрометировать экономику противника. Карантин же становится не только мерой изоляции, но и политически-милитаристской техникой ограничения.

Жан Бодрийяр (по другому поводу) называл постмодернистские войны «войнами, которые не происходят»: они невидимые и разворачиваются в не человеческих пространствах. Так же и биоатака не требует военной техники или пехоты — достаточно высвободить лихорадку, инфраструктура глобализма сделает остальное.

Биооружие способно не только убивать, но проникать внутрь и колонизировать тело.

«Биополис был единственным укрытием от наших доморощенных питомцев. Используя генные последовательности, мы скрестили насекомых с паразитами, чтобы заразить их. Мутировавшую тлю, чтобы уничтожить их сады. Растения с психотропной пыльцой. Крошечную моль, чтобы проесть дыры в их дизайнерских шмотках. Мы вели войну против их экологии — так, что они скрылись в своих пузырях»

Биокапитализм

Если ядерному ХХ веку был нужен уран-235 и плутоний-239, то ХХI требует биосырья — как для производства биооружия, так и для пополнения баз ДНК-данных и возможности слежки. В этом смысле можно осторожно предположить, что поздний капитализм — это биокапитализм, где полноправной валютой становятся генетические и компьютерные коды. Они превращаются не только в ГМО, пищевую и фармацевтическую продукцию, но и, согласно киберфеминистке Рози Брайдотти, выражаются в «разнообразии вирусов, как компьютеризированных, так и органических».

Такер, ссылаясь на анализ истории медицины Мишеля Фуко, пишет, что сбор такой информации начался с массового сбора биологического сырья (тканей, крови, мочи) врачами XVIII—XIX веков. В будущем, как считает Такер, ДНК почти каждого человека вполне вероятно окажется в базе данных — отсюда производные: манипуляции с геномами человеческих и не человеческих (non-human) существ и биотрекинг.

Такер предполагает, что будущее не столько за кибертрекингом, сколько за его биологическим побратимом. Насколько деспотичным будет отслеживание, Такер не рискует предполагать — в отличие от биопанка, который озвучивает минимум два варианта.

В фильме Эндрю Никкола «Гаттака» гражданами высшего класса считаются обладатели чистого генома (на манер евгеники) — впрочем, недостаточно хороший геном можно корректировать, если есть деньги. Структуру ДНК выбирают еще до рождения ребенка, которого можно «настроить», словно персонажа видеоигры: сделать прирожденным(ой) атлетом, математиком или гендиректором, гарантировать отсутствие депрессий или алкоголизма. Биологические образцы содержатся в библиотеках — Большой Брат не нуждается в камерах и киберслежке, а систематически проверяет людей с помощью биотрекинг-аппаратов и регулярно удостоверяет личность, собирая кровь и мочу.

В будущем ДНК почти каждого человека вполне вероятно окажется в базе данных.

В биопанк-комиксе Мэтта Уилсона «Флуоресцентный черный» идея биокапитализма как системы торговли биосырьем доведена до без преувеличения хищнического масштаба. В Сингапуре и Малайзии будущего экономика опирается на циркуляцию синтетических стероидов, технически трансформированных органов, жидкостей (техно-кровь, техно-сперма, техно-яйцеклетка), лекарств и наркотиков. Низший срез населения стал движимым имуществом, совокупностью мясных запчастей; банды истребляют друг друга ради органов, процветает черный рынок, правительство инкорпорирует элитарные гены только платежеспособным и распределяет вирусы среди бедных. В первой главе есть фраза: «Тем, кто ты сейчас, тебя делает ДНК». Трудно сказать, дальновидный ли это сценарий будущего, — но Такеру, думается, понравилось бы.

Фармакополитика

В 1941-м из мочи беременной кобылы были получены первые молекулы прогестерона и эстрогена, и всего через три года фармакологические компании воспроизвели их синтетический аналог. Открытие гормонов и производство синтетических молекул не только сделало косметические и фармакологические компании важными составляющими экономики, но и предоставило техники интериорного (изнутри) контроля.

Поль Пресиадо называет современную систему фармакопорнокапитализмом, а ее курс — фармакополитикой. Как и Такер, Пресиадо размышляет о непрозрачности здравоохранительных и фармакологических институций: мы не знаем, над чем и как работают в лабораториях и как ГМО могут менять структуру организма человека. По Пресиадо, уже сейчас осуществляется молекулярный контроль субъектности — через регулирование уровня серотонина, тестостерона или инсулина при помощи инъекций и препаратов.

Фрагмент печатного издания Fluorescent Black

Пресиадо идет дальше: чтобы человечество принимало ГМО-продукцию, нужен спрос — и система вынуждает нас обращаться к препаратам и наркотикам. Он называет это «экономикой продуцирования ментальных и психосоматических состояний экстаза/депрессий, потенций/диспотенций». Капитализм пренебрегает «низшими» срезами населения, подводя их к социальной и здравоохранительной незащищенности — параллельно предлагая лекарства от вызванных им расстройств (здесь самое время отсалютовать Делезу — Гваттари, Марку Фишеру и Рональду Лэйнгу, пишущим, что эскалация капитализма пропорциональна вспышкам психотического кризиса).

Маршалл Маклюэн, Бакминстер Фуллер и Норберт Виннер в 1950-х говорили, что технология коммуникаций функционирует как продолжение человеческого тела. Подсмотрев их выражение, Пресиадо отмечает, что сегодня человеческое тело становится продолжением фармакокапитализма: принимая препараты, тело во всех смыслах проглатывает идеологию капитализма — молекулярный контроль и прекаризацию одновременно. Напрашивается вопрос: обладаем ли мы своим собственным телом или его молекулярность уже становится чьей-то «юридической собственностью»?