Александр Решетник

Основная информация

Жизненная позиция

Контакты

3 января 2019

Во второй половине XIX века в Норвегии злоупотребление алкоголем было признано серьёзной социальной проблемой. В некоторых частях страны даже образовались движения, пропагандирующие умеренное употребление высокоградусных напитков. Со временем были введены специальные законы, ограничивающие продажу алкоголя, однако буржуазии это не коснулось, и она спокойно продолжала наслаждаться вином. К концу века алкоголизм был признан индивидуальной проблемой.Эдвард Мунк, родившийся в 1863 году, начал употреблять алкоголь до того, как ему исполнилось 16. В основном в качестве лекарства, но иногда и для удовольствия. Его отец, который был военным врачом и очень религиозным человеком, часто назначал Эдварду большой стакан крепкого алкоголя для восстановления сил после болезни. Уже будучи взрослым, Мунк рекомендовал это же лекарство своим сестрам и тёте. Несколько раз он даже распоряжался, чтобы им прислали вина на дом. В особых случаях семья Мунка баловала себя пуншами или шерри, а когда юный Эдвард сопровождал своего отца в летних военных лагерях, они часто пили вино за ужином.Как и любой молодой художник в Кристиании (так назывался Осло до 1925 года), Мунк начал регулярно выпивать под влиянием своего окружения. В 1880-х многие ведущие норвежские художники вернулись из Германии и Франции, чтобы поселиться в быстрорастущей столице вместе с молодым населением. Деятели искусства собирались по ночам в кафе или в частных квартирах, обсуждали политику и искусство на повышенных тонах. Центральной фигурой в этом объединении являлся Ханс Йегер (Hans Jæger). Именно его роман «Из жизни богемы Кристиании» («Fra Kristiania-bohêmen») дал имя этой группе радикалов и интеллектуалов. К слову, книга Йегера, опубликованная незадолго до рождества 1885 года, была немедленно внесена в список запрещённых из- за непристойного содержания.Любимым напитком богемы был Хайбол (на норвежском «pjolter»). Распитие его, наряду с курением сигарет, было модным жестом. Люди, пьющие Хайбол, считались современными и прогрессивными. Кроме того, кристианская богема выступала за свободную любовь, что влекло за собой частые стычки с консервативной норвежской буржуазией. Йегер мечтал создать специальную школу для девушек, где они могли бы обучаться сексуальности без морализаторства религии и общества. Мунк не являлся активным и влиятельным членом этой группы, но она составляла круг его друзей и знакомых в годы взросления.В декабре 1883 года Мунку исполнилось 20 лет, и, хотя он уже дебютировал как художник, до сих пор жил с родителями и не мог себя содержать. Со временем он получил несколько грантов, что позволило ему снять небольшую студию. Благодаря этой студии у него появилась возможность более свободно общаться с молодыми художниками. В начале 1886 он знакомится с Йегерем. Его портрет он напишет три года спустя, изобразив его одиноким и замкнутым, сидящим в углу дивана, а на столе перед ним будет стоять стакан для Хайбола.Edvard Munch, Hans Jæger (1889)В период с 1885 по 1888 год Мунк пишет несколько работ, изображающих жизнь богемы: интерьерные сцены с пьющими мужчинами, которые изучают или соблазняют молодых женщин. Именно в то время он написал первую версию (к сожалению, утерянную) своей знаменитой картины «На следующий день», на которой изображена полуодетая женщина, лежащая на кровати. Позже он переделал некоторые эти картины в гравюры.В 1889 государственная стипендия позволила Мунку отправиться в Париж для дальнейшего обучения. Несколько месяцев он жил в Сен-Клу неподалёку от Парижа, снимал комнату над местным кафе. Здесь он написал несколько забавных картин в стиле «реализм» (под влиянием Жана-Франсуа Рафаэлли), на которых были изображены гости бара. В этом же году он пишет пастелью на холсте двух мужчин, сидящих за столом, на котором находятся бутылка и два стакана с зеленоватой жидкостью. Мунк изначально назвал эту картину «L’Absinthe», но, прежде, чем картина должна была быть показана на осенней выставке в Кристиании, её выкупил американский коллекционер Ричард А. МакКерди (Richard A. McCurdy) и настоял на том, чтобы название картины было изменено на «Une Confession». Он толком никак это не обосновал, но был мотивирован тем, что абсент имел репутацию пагубного и разрушительного напитка. Человек на переднем плане этой картины был идентифицирован как норвежский писатель и искусствовед Яппе Нильсен, а второй фигурой может быть Йегер, так как они оба были в Париже в 1890 году. Абсент был популярен среди художников Парижа и знаком скандинавам. Мунк упомянул об этом в некоторых своих письмах и в черновике письма своей невесте Тулле Ларсен, где попросил выпить один стакан абсента в Париже за него. Но нет никаких доказательств того, что абсент играл ключевую роль во вкусовых предпочтениях Мунка, чего нельзя сказать о некоторых других великих художниках.Edvard Munch, The Absinth Drinkers (1890)После скандального успеха персональной выставки в Берлине в 1892 году, этот город становится для Мунка местом жительства на несколько лет. В конце осени 1894 он начинает заниматься эстампами, видимо, чтобы заработать немного денег и достичь большей аудитории. Вероятно, он обсудил возможность публикации небольшого портфолио с молодым немецким искусствоведом Юлиусом Мейер-Графе, одним из основателей журнала об искусстве и литературе «PAN», который способствовал возрождению гравюры. Большинство ранних эстампов Мунка повторяют сюжеты его картин, но все равно выполнены с впечатляющим техническим мастерством. Характерными для сюжетов его произведений были богемные мотивы 1880-х годов, как в картинах «На следующий день», «Tête-à-tête» и «Kristiania Bohemians I» (1887–88). Эта последняя работа, к сожалению, была утрачена во время пожара в 1907 году, но, по словам Йена Тииса, друга, который написал несколько эссе и книгу о жизни и искусстве Мунка, в гравюре повторяется композиция картины.Edvard Munch, The Day After (1894)Офорт, который был выполнен в трёх видах с поправками сухой иглой, изображает четырех человек, сидящих за столом, заполненным стаканами и бутылками, а сигаретный дым клубится в воздухе над их головами. Гравюра была заказана как своего рода групповой портрет норвежского писателя и режиссёра Акселя Маурера, который находится в центре, и представляет собой реалистичную визуализацию обычной ситуации Кристиании 80-х. На этой гравюре Мунк изобразил и себя в левом нижнем углу раскуривающим сигарету, от которой к потолку поднимаются кольца дыма. В последующем варианте в цвете, Мунк раскрасит одну из бутылок в ядовито-зелёный, возможно только для того, чтобы подтвердить, что абсент пили и в Кристиании.Edvard Munch, detail of Kristiania Bohemians I (1895)В то же время, он создаёт в Берлине другую, но очень похожую гравюру, которая не имеет предшественника в живописи. Сюжет более, чем похож: группа мужчин сидит за столом, пьёт и курит. Но на этом изображении присутствует женщина, которая стоит в дальнем конце стола. Лица мужчин более близки к карикатурам, чем к классическим портретам. И на этой картине все (или почти все) лица можно идентифицировать с помощью других работ Мунка или сторонних источников. Женщина имеет безоговорочное сходство с портретом, автором которого является Кристиан Крог, на котором изображена его жена, Ода. За исключением Мунка, который изобразил себя на картине в качестве заинтересованного наблюдателя в левом нижнем углу, все мужчины показаны так, будто вступали в сексуальные связи с этой женщиной.Edvard Munch, Kristiania Bohemians II (1895)Это не настоящая сцена из кафе, она скорее символически описывает ситуации, которые наблюдал Мунк предыдущие 10 лет. Его окружение в Берлине не особо отличалось от того, что было в Кристиании. Это были люди, которые любили собраться вместе в их любимом берлинском кафе. Кристиан и Ода Крог прибыли в Берлин в 1893 вместе с Гуннаром Хейбергом, который был любовником Оды на тот момент.Образ роковой женщины (femme fatale) был популярен среди мужчин из берлинского круга друзей Мунка. В первую очередь этим увлекались Стриндберг и польский художник Станислав Пшибышевский. Непонятно, каким образом Мунк примирился со своей мизогинией, примеры которой присутствуют в его творчестве с середины 1890-х годов.Собственный сложный опыт отношений с женщинами у Мунка был основой для многих его сюжетов. Их отношения с Туллой Ларсен, которую Эдвард встретил в 1895 году, закончились плачевно: выстрелом из пистолета в левую руку Мунка в 1902 году (в результате этого были повреждены два его пальца). На протяжении многих лет совместной жизни с Ларсен, Мунк все чаще обращался к спиртному, чтобы успокоить нервы. Его зависимость усилилась после расставания. Года с 1902 по 1908 были отмечены как неприятные эпизоды жизни Мунка, в которых он ссорился с людьми, вступал в браки и страдал от сильных приступов тоски и паранойи. Его автопортрет, написанный в 1906 году, изображает художника, сидящего в одиночестве в ресторане с пустой тарелкой, стаканом и бутылкой вина перед ним.Edvard Munch, Self-Portrait with a Bottle of Wine (1906)Немецкие друзья, такие как Макс Линд, Густав Шифлер, Альберт Колманн, переживали за Мунка и просили его воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя. Художник посетил несколько бань и санаториев в попытке взять свою жизнь под контроль, но у него это получалось лишь на короткий отрезок времени. Как ни странно, в письмах и заметках этого времени он описывает свою зависимость как второстепенную проблему—«ein Nebenteul» (соседний дьявол), как он выразился. По мнению Мунка, неустойчивая нервная система ему передалась по отцовской линии. Алкоголь он считал “лекарством”, которое помогало ему выживать и работать. Действительно, те годы были очень продуктивны для художника, именно тогда была заложена основа для его признания в Германии, а после и во всем мире. Он создал прочную сеть сообщников, был уполномочен предоставлять эскизы для пьес Макса Рейнхардта, рисовать декорации для фойе его театра и писать портреты многих влиятельных немцев. Также он имел большой успех в качестве гравёра.Однако его беспокойство и злоупотребление алкоголем усилились. В конце концов, Мунка посетила здравая мысль обратиться к специалисту, но ему помешал страх быть помещенным в дом для душевнобольных. В сентябре 1908 года он описал эти мысли в нескольких письмах своему давнему другу Харальду Ныррегарду. Ответ, который он получил, вернул его на землю. Ныррегард писал о том, что страх Мунка быть определённым в психбольницу—это всего лишь извращение больного мозга, усиленное последствиями алкогольной зависимости.В итоге случился серьезный приступ — сейчас это называется острым психозом. Это подтолкнуло Мунка отправиться в клинику к доктору Даниэлю Джекобсону в Копенгаген. К его психическим проблемам добавилась проблема с ногой, которая была частично парализована в результате частого употребления спиртных напитков, и это, в свою очередь, послужило причиной для развития кризиса. На протяжении нескольких месяцев, которые он провёл в клинике, Мунк воздерживался от алкоголя и табака (хотя однажды медсестра поймала его с поличным за сигаретой). Мунк оставался трезвенником долгое время после того, как покинул доктора Джекобсона и вернулся в Норвегию в 1909 году. Теперь он осознавал опасность алкоголя, но в то же время не представлял, как он справиться без “поддержки вина”.В 1910 году старый лидер Кристианской богемы, Ханс Йегер, умер в окружении нескольких близких друзей. Мунка не было среди них, но он узнал об этом, вероятно, от их общего друга Яппе Нильсена. Пять лет спустя, Мунк пишет первую картину из серии под названием «Смерть богемы», которая схожа по сюжету с немного причудливой историей, рассказанной племянницей Нильсена через много лет. Умирая от рака, Йегер, по своему желанию, перед смертью был вывезен из больницы и помещён в частную комнату. Когда он умер, какая-то женщина начала бегать по комнате в поисках денег, которые, как она утверждала, покойник ей задолжал. А пьяный художник пытался попасть в комнату, в поисках бутылки виски. На картине Мунка в кровати лежит человек, одна женщина сидит к нему лицом, а другая изображена бросившейся на кровать. Один мужчина стоит, а два сидят за столом, который уставлен бутылками и стаканами. Ещё один ряд бутылок можно увидеть на полу.Edvard Munch, The Death of the Bohemian (1915–17)В середине 1920-х Мунк создал другую серию о богеме, которую назвал «Свадьба богемы». Композиция напоминает офорт «Kristiania-bohemians II», но теперь женщина сидит за столом, а не стоит, и за ней ухаживают двое из присутствующих мужчин.Edvard Munch, The Wedding of the Bohemian (1929–30)В последние годы жизни, Мунк вспоминал своё прошлое и писал автобиографические заметки в попытке передать самые важные события его жизни, и их влияние на творчество. Эдвард опубликовал небольшую брошюру «Livsfrisens tilblivelse». У художника, судя по всему, были планы на иллюстрированную биографию. Важно и то, что в 1929-30 годах он использовал литографию, чтобы изменить такие работы, как: «Смерть богемы», «Свадьба богемы» и «Автопортрет с бутылкой вина». К этому времени богемная жизнь, кафе и крепкий алкоголь остались далеко в прошлом, но Мунк и сам понимал, что спиртное сыграло важную роль в его молодости. Однако, если верить заметкам художника, оно не было стимулятором его творческих способностей.Edvard Munch, Self-portrait with a Bottle of Wine (1930)В конечном счете, Мунк нашел способ насладиться бокалом вина, не возвращаясь к старой привычке. Его поздний автопортрет — ироничное напоминание о более раннем периоде жизни. Джон Х. Лангаард датирует эту картину 75-м днём рождения художника в 1938 году. Тогда Эдвард получил в подарок большое количество алкоголя. На картине он изобразил себя стоящим перед рядом бутылок, и он явно не в силах сделать выбор.Edvard Munch, Self-Portrait with Bottles (ca. 1938)

Показать полностью…

[... ] Почти всюду дорогу новым мыслям прокладывало сумасшествие; оно же ломало и уважаемые обычаи и суеверия. Понимаете ли вы, почему это должно было быть сумасшествием? Почему в голосе и лице человека должно было быть что-нибудь страшное и бурное, как демонические прихоти бури или моря, и потому внушающее уважение и страх! Почему он должен был носить на себе печать полного безволия, как судороги эпилептика, представляющие безумного как бы говорящим голосом Божества!Сам носитель новой мысли испытывал уважение и страх перед самим собою, и его неудержимо влекло быть пророком этой идеи и мучеником за нее!Сделаем еще один шаг дальше. Всем тем сильным людям, которых неудержимо влекло к тому, чтобы сбросить иго старой нравственности и дать новые законы, ничего не оставалось другого, как сделаться или казаться сумасшедшими, если они не были, в действительности, такими, — и таково было положение новаторов во всех областях жизни, а не только жрецов и политиков! — даже реформатор поэтического метра должен был показать себя сумасшедшим![...] Как сделаться сумасшедшим тому, кто на самом деле не сумасшедший, и у кого не достает смелости "казаться таким"? Этой странной задачей интересовались почти все значительные люди древнейших цивилизаций: существовала целая тайная наука приемов.Один и тот же рецепт был и у индусов, чтобы сделаться фокусником, и у гренландцев — чтобы сделаться ангекоком, и у бразильцев — чтобы сделаться пайе: посты, продолжительное половое воздержание, жизнь в пустыне, на горе, или просто не думать ни о чем таком, что могло бы волновать или расстраивать. Кто отважится взглянуть в пустыню горьких и страшных душевных мучений, в которой томились самые плодотворные люди всех времен! Послушайте только вздохи этих пустынников!"Ax, дайте мне безумие, боги! безумие, чтобы я уверовал в самого себя! дайте мне конвульсии и бред, сменяйте мгновенно свет и тьму, устрашайте меня холодом и зноем, какого не испытывал еще ни один смертный, устрашайте меня шумом и блуждающими тенями, заставьте меня выть, визжать, ползать по земле: но только дайте мне веру в себя! Сомнение съедает меня!.. Новый дух, который во мне, — откуда он, если не от вас? покажите же мне, что я — ваш; только безумие докажет мне это". И эта мольба часто достигала своей цели."Утренняя заря"

Показать полностью…

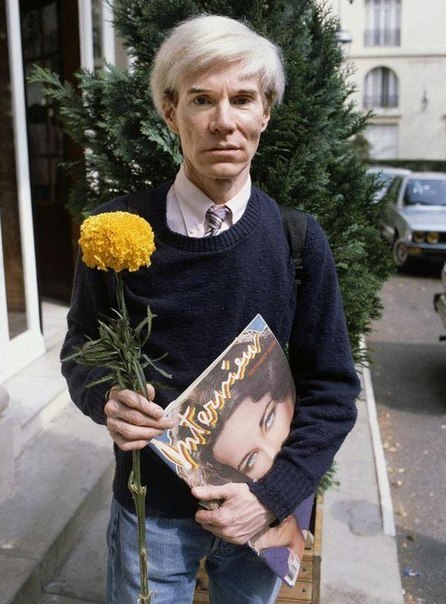

Я очень нервничаю, когда вижу, что в меня кто-то влюбляется. Каждый раз, когда у меня роман, я так нервничаю, что привожу с собой всех сотрудников моей мастерской. Обычно это пять-шесть человек. Они все заходят за мной, а потом мы идем за ней. Любишь меня — люби и мое окружение.Художник — это человек, которые создает вещи, которые человеку не очень-то и нужны.Я схожу с ума, когда у меня нет права выбирать первым. Очень часто я делаю то, что совсем не хочу делать, только потому, что меня мучает зависть — кто-нибудь другой может сделать это вместо меня.Меня чрезвычайно привлекает мысль перевоплотиться в большое кольцо и красоваться на пальце Лиз Тейлор.Завязывать знакомство с очередным человеком слишком тяжело, потому что каждый новый человек отнимает у тебя много времени. Единственный способ сохранить немного времени для себя самого — поддерживать себя в таком непривлекательном виде, чтобы никому другому ты не был интересен.Красавицы на фотографиях отличаются от красавиц во плоти. Должно быть, нелегко быть фотомоделью, потому что хочется выглядеть как на собственной фотографии, но это невозможно.Как только перестаешь чего-то хотеть, оно само идет в руки. Мой опыт доказывает — это абсолютная аксиома.Любовь может покупаться и продаваться. Одна из суперзвезд постарше плакала каждый раз, когда тот, кого она любила, выгонял её из своей квартиры, а я всегда говорил ей: «Не беспокойся. Ты когда-нибудь станешь очень знаменитой и сможешь его купить». Так оно и случилось, и теперь она очень счастлива.Когда у меня появился первый телевизор, я перестал придавать большое значение близким отношениям с другими людьми.Один критик назвал меня «Само ничто», и это совсем не укрепило меня в ощущении собственного существования. Потом я понял, что само по себе существование ничего не значит, и почувствовал себя лучше.Я считаю, что нужно жить в одной комнате. В одной пустой комнате, где есть только кровать, поднос и чемодан. Ты можешь делать все что угодно в кровати: есть, спать, думать, заниматься гимнастикой, курить, — а ванная и телефон будут прямо рядом с кроватью.Мне бы хотелось, чтобы моя надгробная плита была пустой. Ни эпитафии, ни имени — разве что надпись «плод воображения».Существует три вещи, которые для меня всегда красивы: мои старые добрые ботинки, которые не жмут, моя собственная спальня и таможня США, когда я возвращаюсь домой.Женщин особенно хочется целовать, когда на них нет косметики. Губы Мэрилин целовать не хотелось, но они были очень фотогеничны.Когда я писал автопортрет, я не изобразил свои прыщи, потому что именно так и надо всегда делать. Прыщи — временное состояние, и они совсем не связаны с тем, как ты на самом деле выглядишь. Никогда не изображайте дефекты — им не место на хорошей картине, которая вам нужна.

Показать полностью…

1. Францу Овербеку 14 апреля 1887Каннобио, вилла БадиаДорогой друг,с 3 апреля я здесь, на Лаго-Маджоре, деньги пришли ко мне вовремя, еще я порадовался тому, что ты выслал мне не всё, поскольку я и сегодня еще не знаю точно, где проведу лето. О моей старой доброй Зильс-Марии, как ни жаль мне это констатировать, придется забыть, равно как и о Ницце. В обоих этих местах мне не хватает сейчас наипервейшего и существеннейшего условия — одиночества, полного отсутствия помех, изоляции, дистанцированности, без которых я не могу углубляться в свои проблемы (поскольку, говоря между нами, я в прямо-таки пугающем смысле — человек глубины и без этой подземной работы более не в состоянии выносить жизнь). <…> Мне кажется, что я слишком мягок, слишком предупредителен по отношению к людям, и еще: где бы я ни жил, люди немедленно вовлекают меня в свой круг и свои дела до такой степени, что я в конце концов уже и не знаю, как защититься от них. Эти соображения удерживают меня, например, от того, чтобы наконец рискнуть с Мюнхеном, где меня ждет масса радушия и где нет никого, кто бы уважительно относился к наипервейшим и существеннейшим условиям моего существования или старался бы мне их обеспечить. Ничто не бесит людей так, как откровенная демонстрация того, что обращаешься с собой со строгостью, до которой они сами в отношении себя не доросли. <…> Покамест отсутствует вообще всякое понимание меня, и, если расчеты и предчувствия меня не обманывают, до 1901 года в этом отношении едва ли что изменится. Уверен, что меня бы просто сочли сумасшедшим, если бы я озвучил то, что думаю о себе. Оставляя относительно себя полную неопределенность, я проявляю свою «гуманность»: иначе я просто ожесточил бы против себя самых дорогих друзей и никого бы при этом не порадовал.Тем временем я проделал серьезный объем работы по ревизии и подготовке новой редакции моих старых работ. Если мне скоро придет конец — а я не скрываю, что желание умереть становится все глубже, — все-такикое-что от меня останется: некий пласт культуры, заменить который до поры будет нечем. <…> 2. Карлу Фуксу 14 декабря 1887НиццаДорогой и уважаемый друг,это был очень верный момент для такого письма, как Ваше. Дело в том, что я, почти не желая того, но в силу безжалостной необходимости, нахожусь сейчас в процессе сведения счетов со всеми и вся и подведения итогов всего моего «предшествующего». Почти все, что я сейчас делаю, — это подведение черты. Масштаб внутренних потрясений все эти последние годы был чудовищным; и теперь, когда я должен перейти к новой и высшей форме, мне потребовалось прежде всего новое дистанцирование, некая высшая обезличенность. При этом сущностно важно <знать>, чтó и кто у меня еще остается.Насколько я уже стар? Этого я не знаю, как и того, насколько молод я еще буду…В Германии сильно жалуются на мои «эксцентричности». Но поскольку никто не знает, где мой центр, едва ли смогут разобраться с тем, где и когда я до сих пор бывал «эксцентричен». К примеру, будучи филологом, я явно находился вне своего центра (что, к счастью, совершенно не означает того, что я был плохим филологом). Точно так же сегодня мне представляется эксцентричностью то, что я был вагнерианцем. То был чрезмерно опасный эксперимент; теперь, когда я знаю, что не погиб от этого, мне известно и то, какой смысл это все имело для меня: то была самая серьезная проба моего характера. Правда, постепенно сокровеннейшее дисциплинирует нас снова в единство; та страсть, для которой так долго не можешь найти имени, та задача, миссионером которой невольно стал, спасает нас от всех отклонений и рассеяний. <…> 3. Элизабет Фёрстер Декабрь 1887Ницца<черновик>Меж тем мне черным по белому доказали, что господин доктор Фёрстер и по сию пору не порвал своих связей с антис<емитским> движением. Некий добропорядочный остолоп из Лейпцига (Фрицш, если мне память не изменяет) взялся теперь за эту задачу: до сих пор он регулярно, несмотря на мой энергичный протест, пересылал мне антис<емитскую> корреспонденцию (ничего более презренного я в жизни не читал). С тех пор мне стоит труда выказывать в отношении Тебя хоть в какой-то мере ту прежнюю нежность и трепетное чувство, которые я так долго к Тебе испытывал, разлад между нами абсурдным образом мало-помалу проявил себя именно в этом. Или Тебе совершенно невдомек, для чего я живу на свете?Желаешь ознакомиться с каталогом воззрений, которые противоположны моим? Ты с легкостью найдешь их, одно за другим, в «Откликах на П<арсифаль>» своего супруга; когда я читал их, мне пришла в голову чудовищная мысль, что Ты ничего, ровным счетом ничего не поняла в моей болезни, как и в моем болезненнейшем и ошеломляющем опыте… Теперь дошло до того, что я должен изо всех сил защищаться, чтобы меня не приняли за антисемитскую каналью; после того, как моя собственная сестра… дали повод к такой самой злосчастной из всех мыслимых ошибок. После того, как в антисемитской корреспонденции мне повстречалось даже имя З<аратустры>, мое терпение иссякло — теперь я занял глухую оборону против партии Твоего супруга. Эти проклятые антисемитские дурни не смеют прикасаться к моему идеалу!! <…> 4. Райнхарду фон Зайдлицу 12 февраля 1888НиццаДорогой друг,отнюдь не «гордое молчание» сомкнуло мне уста, так что я в последнее время почти ни с кем не общаюсь, а, скорее, смиренное молчание страждущего, который стыдится демонстрировать свои страдания. Зверь, когда болен, залезает в пещеру — так же поступает и la bête философ. Дружеский голос так редко долетает до меня. Сейчас я одинок, абсурдно одинок, и в своей безжалостной подземной войне против всего, что до сих пор было чтимо и любимо людьми (моя формула для нее — «Переоценка всех ценностей»), сам незаметно стал чем-то вроде пещеры — чем-то потаенным, чего уже не найти, даже если специально отправиться на поиски. Но на поиски никто не отправляется… Говоря между нами тремя , не исключено, что я — величайший философ эпохи, а может быть, и нечто несколько большее, решающее и роковое, стоящее между двумя тысячелетиями. За такое исключительное положение приходится постоянно расплачиваться — все возрастающим, все более ледяным, все более исключающим тебя одиночеством. А наши милые немцы!.. В Германии, хотя мне идет уже 45-й год и я опубликовал примерно пятнадцать книг… ни разу еще не доходило хотя бы до одного хоть сколько-нибудьстоящего обсуждения хотя бы одной моей книги. Сейчас взяли на вооружение словечки «эксцентричный», «патологический», «психиатрический». Нет недостатка и в злобных и клеветнических намеках в мой адрес; в журналах, и научных и ненаучных, царит ничем не сдерживаемый враждебный тон — но как же это вышло, что ни одна собака не возражает против этого? Что ни один не чувствует себя задетым, когда меня поливают грязью? И уже годами — никакого утешения, ни капли человечности, ни дуновения любви.<…>Твой верный друг Ницше. <…> 5. Францу Овербеку 18 октября 1888ТуринДорогой друг,вчера с Твоим письмом в руке я совершал свою привычную дневную прогулку за окраину Турина. Повсюду прозрачный октябрьский свет. В лесу, по которому меня около часа ведет прекрасная тропа почти вдоль берега По, осень еще едва ощутима. Я сейчас самый благодарный человек на свете и настроен по-осеннему во всех лучших смыслах этого слова: настала пора моей большой жатвы. Все мне легко, все удается… Что первая книга «Переоценки всех ценностей» готова, готова к печати, — об этом я сообщаю тебе с чувством, для которого не могу подыскать слов. Всего будет четыре книги — они выйдут порознь. На этот раз я, как старый артиллерист, демонстрирую свое тяжелое оружие: боюсь, что из него история человечества будет расстреляна напополам. — То произведение, на которое я Тебе намекнул в прошлом письме, скоро будет завершено… Твоя цитата из «Человеческого, слишком человеческого» пришла очень вовремя, чтобы ее можно было ввести в текст. Это произведение уже само по себе — стократное объявление войны, с отдаленными раскатами грома в горах. Против немцев я выступаю в нем полным фронтом: на «двусмысленность» тебе жаловаться не придется. Эта безответственная раса, у которой на совести все величайшие преступления против культуры, во все решающие моменты истории держала на уме, видите ли, нечто «иное» (Реформацию во времена Ренессанса, кантовскую философию — именно когда в Англии и Франции с таким трудом пришли к научному способу мышления; «освободительные войны» — по пришествии Наполеона, единственного, кто до сих пор был достаточно силен, чтобы преобразовать Европу в политическое и экономическое единство), — а сейчас, в момент, когда впервые поставлены величайшие вопросы о ценностях, у нее на уме «рейх», это обострение партикуляризма и культурного атомизма. Не бывало еще более важного момента в истории, но разве об этом кто знает? Это непонимание, которое мы сегодня видим, глубоко закономерно: в мгновение, когда невиданная прежде высота и свобода духовной страсти ухватывает высшую проблему человечества и требует приговора самой его судьбе, — в такой момент с особой отчетливостью должна выделяться всеобщая мелочность и тупость. Против меня пока еще нет ни малейшей враждебности: попросту нет еще ушей для чего-либо моего, следовательно — ни за, ни против…<...> 6. Мальвиде фон Мейзенбуг 20 октября 1888ТуринВысокочтимая подруга,простите, если я еще раз возьму слово, — возможно, это в последний раз. Постепенно я обрубил почти все свои человеческие связи — из отвращения к тому, что меня принимают за нечто иное, чем я есть. Теперь на очереди Вы. Годами я присылаю Вам свои произведения — с тем, чтобы Вы наконец однажды, честно и наивно, заявили: «Меня приводит в ужас каждое слово». И здесь Вы были бы правы. Потому что Вы «идеалистка», я же обхожусь с идеализмом как с укоренившейся в инстинктах нечестностью, как со стремлением ни за что на свете не видеть реальности; каждая фраза моих произведений содержит презрение к идеализму. За всю историю человечества не было худшей напасти, чем эта вот интеллектуальная нечистоплотность; у всех реалий отняли их ценность тем, что выдумали «идеальный мир»… Вам непонятна моя задача? И что я называю словами «переоценка всех ценностей»? Почему Заратустра смотрит на добродетельных как на самую опасную породу людей? Почему он должен быть разрушителем морали? Вы забыли, что он говорит: «Сокрушите, сокрушите добрых и праведных»?Мое понятие «сверхчеловека» Вы снова извратили для себя, чего я Вам никогда не прощу, в некое «возвышенное надувательство», из области сивилл и пророков; меж тем как всякий серьезный читатель моих произведений должен знать, что тип человека, который не вызовет у меня отвращения, — это как раз противоположность добрым кумирам прошлого, во сто крат ближе типу Цезаря Борджиа, чем Христа. Когда же Вы в моем присутствии на одном дыхании упоминаете славное имя Микеланджело и такое насквозь лживое и нечистоплотное создание, как Вагнер, — право же, лучше я избавлю Вас и себя от того, чтобы называть мое чувство своим именем. Практически насчет каждого Вы всю жизнь строили себе иллюзии. Немало бед, в том числе и в моей жизни, проистекают из того, что Вам доверяют, — в то время как Ваши суждения абсолютно недостоверны. И под конец Вы запутались, где Вагнер, а где Ницше!.. Вы так и не уразумели, чтó это за отвращение, с которым я, как и всякий порядочный человек, повернулся спиной к Вагнеру 10 лет назад, когда это мошенничество стало осязаемым. Вам не знакомо то глубочайшее огорчение, с которым я, как и все честные музыканты, наблюдаю за распространением этой чумы вагнеровской музыки, за тем, как она наводит порчу на музыкантов? <…> Вы никогда не понимали ни единого моего слова, ни единого моего шага: тут ничего не поделаешь, и в это нам придется внести ясность — «Случай Вагнера» для меня еще и в этом смысле оказался удобным случаем.Фридрих Ницше 7. Элизабет ФёрстерНоябрь 1888ТуринМоя сестра!Я получил Твое письмо и, после того как несколько раз его перечитал, вижу себя всерьез поставленным перед необходимостью проститься с Тобой. Сейчас, когда решилась моя судьба, каждое Твое слово, обращенное ко мне, я воспринимаю стократ острей: у Тебя нет ни малейшего представления о том, что Ты находишься в ближайшем родстве с человеком и судьбой, в которых разрешился вопрос тысячелетий, — в моих руках, если говорить совершенно буквально, будущее человечества… Я понимаю, как это вышло, что именно Тебе, в силу совершеннейшей невозможности видеть вещи, в которых я живу, пришлось бежать едва ли не в мою противоположность. Что меня при этом успокаивает, так это мысль, что Ты устроила жизнь по-своему верно, что у Тебя есть кто-то, кого Ты любишь и кто любит Тебя, что Тебе предстоит выполнить значительную миссию, которой посвящены Твои возможности и силы, — наконец, о чем я не хочу умалчивать, что именно эта миссия увела Тебя изрядно далеко от меня, так что первое потрясение от того, что теперь, возможно, произойдет со мною, Тебя не затронет. — Как раз этого я желаю ради Тебя; перво-наперво я горячо прошу Тебя не идти на поводу у дружеского и в данном случае действительно опасного любопытства и не читать тех сочинений, которые я сейчас публикую. Они могут чрезмерно ранить Тебя… В этом смысле я сожалею даже о том, что отправил Тебе работу о Вагнере, а ведь она явилась для меня сущим благодеянием среди того неимоверного напряжения, в котором я живу, — как благородная дуэль психолога с лицемерным соблазнителем, которого никому не удавалось раскусить.К вящему успокоению, могу сказать о себе, что мое состояние превосходно, исполнено таких твердости и терпения, каких у меня не было за всю прежнюю жизнь; что легким стало самое тяжкое, что мне удается все, за что я ни возьмусь. А ведь задача, которая возложена на меня, — это моя собственная природа, так что я только сейчас смог уразуметь, чем было мое, предназначенное мне счастье. Я играю с глыбами, которые раздавили бы любого смертного… Ибо то, что мне предстоит совершить, — ужасно во всех смыслах слова: я выдвигаю свое страшное обвинение не против кого-то в отдельности, но против человечества в целом; и каким бы ни был приговор — в мою пользу или против меня, — в любом случае с моим именем будет связано несказанно много бед… Поэтому я от всего сердца прошу Тебя видеть в этом письме не жестокость, но ее противоположность, настоящую человечность, которая старается уменьшить масштаб грядущего бедствия…Твой брат 8. Козиме Вагнер 3 января 1889ТуринПринцессе Ариадне, моей возлюбленной,это предрассудок, будто бы я человек. Но я уже не раз жил среди людей и знаю все, что может выпасть людям. Среди индусов я был Буддой, в Греции — Дионисом, Александр и Цезарь — также мои инкарнации, равно как и творец Шекспира лорд Бэкон. Наконец, я был еще Вольтером и Наполеоном, может быть, также Рихардом Вагнером… В этот раз я прихожу как победоносный Дионис, который сделает Землю праздником… Не сказать, чтобы у меня было много времени… Небеса радуются, что я здесь… А еще я висел на кресте… 9. Умберто I 4 января 1889Предположительно, ТуринМир Тебе! Я приезжаю во вторник в Рим и хочу видеть Тебя рядом с Его Святейшеством Папой.Распятый 10. Якобу Буркхардту 6 января 1889ТуринДорогой господин профессор,в конечном счете меня гораздо больше устроило бы оставаться базельским профессором, чем Богом; однако я не посмел заходить так далеко в своем личном эгоизме, чтобы ради него поступиться сотворением мира. Видите, приходится чем-то жертвовать, чем бы и когда бы ни жил. Все же я снял себе студенческую комнатку напротив дворца Кариньяно (где я родился Виктором Эммануилом), в которой, сидя за рабочим столом, я могу слышать прекрасную музыку из галереи Субальпина подо мною. Я плачу за все вместе с обслугой 25 франков, сам покупаю себе чай и все что нужно, мучаюсь с дырявыми сапогами и ежеминутно благодарю небо за старый мир, для которого люди были недостаточно просты и спокойны. Поскольку предстоящую вечность я осужден перебиваться скверными анекдотами, то я занимаюсь тут писаниной, лучше которой и не придумаешь, очень милой и совершенно необременительной. <…>Что, однако, неприятно и задевает мою скромность, так это то, что, в сущности, каждая историческая фигура — это я; даже с детьми, которых я произвел на свет, дело обстоит так, что я с некоторым недоверием вопрошаю себя: не из Бога ли и вышли все, кто внидет в «царство Божие»? Этой осенью, одетый самым жалким образом, я дважды присутствовал на своих похоронах… <…>…Вам пристала любая критика. Я буду признателен, хотя и не смогу обещать, что извлеку урок. Мы, художники, необучаемы. Сегодня я смотрел свою оперетту — гениально-мавританскую, — по этому случаю также с удовольствием констатировал, что и Москва, и Рим нынче грандиозны. Видите, мне и по части пейзажей не откажешь в таланте. Решайтесь, мы чудно, просто расчудесно поболтаем, Турин недалеко, особенно серьезных деловых обязательств не предвидится, бокал вельтлинера мы раздобудем. Подобающая форма одежды — неглиже.С искренней любовью ВашНицше

Показать полностью…