Ирина Маркова /

Лента

17 мая 2020

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с такой ситуацией: встав с кресла с определённой целью, он уверенно идёт в соседнюю комнату. Но, стоит только перешагнуть её порог, вдруг с удивлением осознаёт, что цель прихода совершенно вылетела из головы.«Эффект дверного проёма» - название этого явления. Так назвали его когнитивные психологи, после ряда исследований. Это связано с особенностями устройства памяти каждой личности.На самом деле, этот сбой в памяти происходит и во многих других ситуациях. А ассоциация с дверным проёмом – всего лишь отдельный эпизод глобального явления, который проявляется в жизни каждого человека в различных ситуациях.Многие, открыв холодильник, не могут вспомнить, для чего они к нему подошли. Или, не менее распространённая ситуация, во время разговора, слушая собеседника, вдруг на ум приходит гениальная идея, или важное предложение. Но при необходимости соблюсти правила этикета и хорошего тона, приходится ждать пока оппонент не закончит своё повествование. И вот, когда долгожданная минута наступает, и появляется возможность высказаться, вдруг оказывается, к удивлению и досаде, что мысль уже потеряна. И чаще всего вспомнить её удаётся уже намного позже, когда момент уже давно упущен.Попав в такую ситуацию, человеку иногда удаётся сразу восстановить последовательность цепочки действий, но чаще всего, все попытки сделать это «тонут в провале памяти». Почему же так происходит?Всё очень просто. Восприятие каждого человека, всё происходящее вокруг него на разных уровнях, фиксируется одновременно. Как в известной притче о строителях храма. В которой описан разговор с тремя строителями одной бригады. На вопрос: «Что они делают?», каждый ответил по-разному. Один сказал, что он кладёт кирпичи, второй ответил, что он строит стену, третий воскликнул, что он строит церковь. Хотя, в действительности, они выполняют одну и ту же работу. Так и с вниманием человека, оно легко переключается между разными уровнями восприятия. Но в определённый момент времени, оно может находиться только на каком-то одном из них.Проще говоря, человек при постройке дома, будет сконцентрирован либо на кладке кирпича, либо на представлении всего процесса в его последовательности, либо же, на конечном результате. Замечтавшись о большом и уютном доме, он может забыть про кладку этих самых кирпичей, и наделать «косяков». И если он не владеет навыками кладки, ему временно не до цели, он сосредотачивается на конкретном действии.Для ещё большего понимания картины в целом, последний пример с водителем автомобиля. Новичок, еще плохо владеющий искусством вождения, часто думает о каждом действии за рулём. Уверенный автомобилист во время движения легко может не только осматривать окрестности, но и поддерживать разговор с пассажирами. Отвлекается от второстепенных задач, только в тех случаях, когда подъезжает к опасному участку пути и нужно всё внимание сосредоточить на дорогу. Точнее о самом процессе. Возвращаясь к примеру о собеседнике. Внимание поглощено возникшей мыслью, желание высказать её возрастает больше и больше, но перебивать нельзя. И вот человек начинает внимательно наблюдать за оппонентом, чтобы «поймать» момент выразить свою мысль, или хотя бы взмахом руки показать готовность добавить комментарий или задать вопрос. В этот момент внимание человека переключается на другой уровень, вследствие того, что поменялась задача. Новая цель – поиск возможности высказаться. И на момент появления возможности проявить себя, человек открыв рот, с ужасом осознаёт, что он забыл то, о чём хотел поведать. Происходит это по одной причине: внимание сосредотачивается на поиске подходящего момента, и иной раз не получается быстро переключить его обратно.Во время потери цели при входе в комнату срабатывает аналогичный механизм. К примеру, нужно взять телефон, который остался в спальне, и выходить на работу. Цель «взять телефон», меняется на новую «зайти в спальню». По пути, как правило, человек поднимает что-то упавшее на пол, закрывает дверь в другую комнату. Если сборы идут рано, старается не шуметь, дабы не разбудить домочадцев. В итоге, по пути в спальню, внимание успевает переключиться как минимум на 5 второстепенных задач. Как правило, они не заметны для самого индивида, так как проделываются «на автомате», но тем вероятнее, что при входе в нужную комнату, человек задастся вопросом: «Зачем же я сюда зашёл?».Чем дальше находится нужная комната, тем чаще в подсознании одна цель сменяет другую и тем больше оно зафиксирует разных вещей, на которые внимание так же переключается.Найти ответ на вопрос и выход из положения зачастую помогает «обратное перематывание»: нужно просто выйти из спальни и пройти до «точки отсчёта» тем же путём, словно прокручивая назад все воспоминания. У многих это срабатывает именно на том самом месте, в котором и появилась цель «взять телефон». И они в срочном порядке снова несутся в спальню, уже не обращая никакого внимания на внешние раздражители, на всякий случай, повторяя про себя то, что недавно вылетело из памяти.Впервые термин «эффект дверного проёма» ввёл психолог Габриэль Радванский, уроженец США, в 2011г. После ряда проведённых экспериментов. В первом он создал виртуальный дом, дав задание участникам перемещаться по его комнатам, при этом выполняя разные задания на запоминания. Эксперимент подтвердил тот факт, что человек именно после прохождения дверного проёма чаще всего забывает услышанное или увиденное им по пути следования. При этом, если испытуемый проходил то же самое расстояние, но в границах одной комнаты, память сохраняла поставленную перед ней цель. Стоило ему только перешагнуть порог комнаты, как тут же память словно стирала всю информацию.Аналогично ситуация повторилась и в реальном доме. После чего, учёный пришёл к выводу, что дверной проём, в рамках проведённого эксперимента, играет роль нового информационного события, которое записывается памятью на предыдущее. Именно поэтому так сложно вспомнить, что было за переступленным порогом.Поняв работу данного механизма, можно оградиться от попадания в неловкую ситуацию в будущем. Пытаясь вставить слово в монолог оппонента, можно зафиксировать мысль и завязать узелок, чтобы при его развязывании вспомнить с какими мыслями он завязывался. А если забыта цель визита, можно мысленно или физически пройтись обратно по «пунктам» памяти.

Показать полностью…

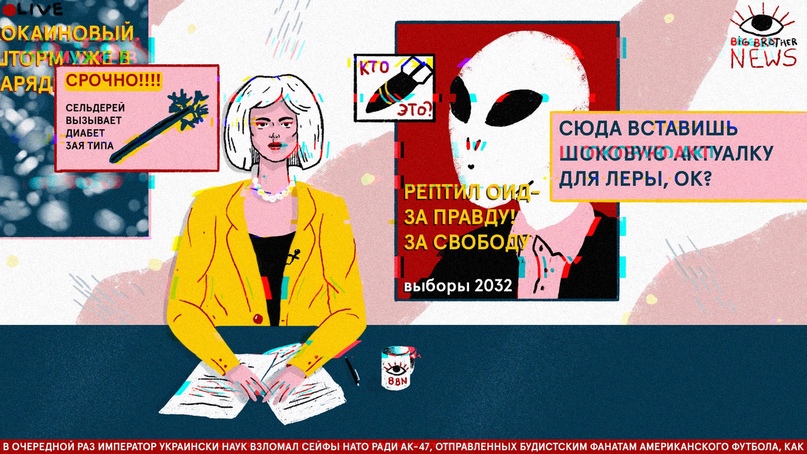

Наше время – век политической комедии. Когда заголовки из The Onion перестают существенно отличаться от заголовков CNN, начинает казаться, что сатира заменила собой прессу, смысл существования которой все больше оказывается под вопросом, если мы действительно живем в эпоху “политики постправды”. То есть тогда, когда истина не имеет значенияГоворить правду – это же смысл существования прессы. Не так ли? Помните, какой бум произвел когда-то входной монолог из первой серии сериала Newsroom? “Самые честные три с половиной минуты в истории телевидения”…Newsroom, несомненно, великий сериал. Сценарист и шоураннер Аарон Соркин выложился на 100%, чтобы рассказать свою версию реального провального журналистского расследования CNN. Но он хотел поговорить и о важном. Соркин, как и многие сегодня, сокрушается о падении уровня новостной журналистики, которая предала свои идеалы ради рейтингов и популярности. В частности, он делает это устами своих персонажей настолько прямолинейно, что даже несмешно. Во многом именно поэтому из всего сериала имеет смысл смотреть только те самые пять минут. Ибо далее мы имеем лишь растянутую на три сезона радужную мечту Соркина о том, каким должен быть настоящий новостник: влюбленным в свое дело, честным, самоотверженным, беспристрастным, политически активным и несгибаемым, хотя иногда и позволяющим себе оттянуться с косячком и гитарой. А главное – способным говорить правду в лицо власть имущим.Один нюанс. Легендарный монолог Уилла Макэвоя, который приводится в Newsroom, действительно имел место на американском телевидении. Вот он, практически слово в слово произнесенный с экрана в 2009 году – за три года до выхода первой серии Newsroom:Уилла Макэвоя in real life зовут Билл Марр. Разница между реальным героем и персонажем из шоу только одна: Марр никогда не был новостным журналистом. Он — политический сатирик, комедиант, стендапер. Но именно он, получается, стал образцом для соркиновского Настоящего Журналиста. И именно поэтому он не произносил того, что Соркин вложил в уста Макэвоя. Ту, что посвящена роли свободной прессы, которая должна обеспечивать население информацией, необходимой для функционирования демократии. Потому что Марр – не журналист, а юморист.В те давние времена Марр был скорее исключением, чем правилом. Однако за последние пару лет даже прежде невинные вечерние шоу, разбавлявленные анекдотами из жизни и интервью с селебрити, перешли на злые политические рельсы. Саманта Би, Ларри Уилмор, Сет Майерс превратились в самых заметных политических комментаторов. Джон Оливер захватил интернет. А кресло вежливого Дэвида Леттермана занял Стивен Колбер, которого недавно предал анафеме президент Трамп. И носит эту “медаль”, разумеется, со всей полагающейся гордостью: лучше рекламы представить нельзя.Первая причина этого взрыва популярности сатиры – утрата доверия к настоящим новостям, которая произошла задолго до того, как Дональд Трамп обозвал их скопом fake news.Между прочим, за этот твит Трампа надо бы засудить за нарушение авторских прав, потому что fake news – это бренд, который давно принадлежит совершенно другим людям.Эти люди делали программу под названием The Daily Show. Они называли себя fake news откровенно и с гордостью, потому что это было комедийное шоу, пародировавшее новостные передачи. Добрая половина сегодняшнего поколения американских политических сатириков – те же самые Стивен Колбер, Саманта Би, Уайатт Сенек, Тревор Ноа, Джон Оливер – начинали корреспондентами на The Daily Show. В конце 1990-х это было вполне рядовое пародийное шоу.В начале XXI века оно получило не только десяток "Эмми", но и престижную премию Peabody, которую дают за выдающиеся достижения в тележурналистике. А еще "фальшивым новостям" дали интервью несколько президентов, Джона Стюарта стали называтьсамым надежным ведущим новостей в Америке и вторым Уолтером Кронкайтом.Джон Стюарт произвел маленькую революцию в отношениях между политикой и медиа. То ли сатира была так хороша, то ли подгнило что-то в датском королевстве.Хотя сатира-то, безусловно, была хороша. И совсем не того жанра, как, например, West Wing, House of Cards и Veep. Преступления воображаемых политиков, даже "заигрывающие" с реальностью, уже давно перестали трогать публику. А вот Джону Стюарту, кажется, удалось найти простейшую идеальную формулу: в большинстве случаев политиков не надо даже пародировать – их достаточно просто записывать на видео. Заставить Джорджа Буша спорить с самим собой, например.Собственно, большая часть шоу состоит из видеофрагментов и Стюарта, недоуменно смотрящего в камеру. Политическая жизнь сама по себе поставляет достаточно абсурда. И в этом главная разница между "политичностью" House of Cards и политичностью The Daily Show – последнему не нужно ничего выдумывать. Да, нужно феерическое количество рисерча, усидчивости и внимательности, но это остается за кадром. И все это парадоксальным образом заставило комедиантов сделаться настоящими журналистами.В опросах фанаты The Daily Show регулярно показывали лучшие результаты во владении фактической информацией, обходя зрителей CNN и читателей крупнейших газет. И вот вопрос: часто ли комедийное шоу оказывается в списках опросов вместе со специализированными политическими и новостными источниками?Так и случилось то, что академические исследователи уже называют "эффект Стюарта/Колбера": сатира стала силой, оказывающей реальное влияние на политическую жизнь.Притом что Стюарт всегда отрицал наличие у него какой-либо политической программы. Его всегда волновало только одно: заставить политиков отвечать за свои слова... Что, по идее, является задачей настоящих журналистов. Тех самых, которых Аарон Соркин пытался изобразить в Newsroom, а в реальности их работу опять пришлось выполнять комику. Потому что у сатиры, в отличие от "серьезных" жанров, особые отношения с истиной."Общий знаменатель всей политической комедии – общее стремление вскрывать ошибочное мышление. Суть политической сатиры не в том, чтобы поддерживать и защищать какого-то кандидата, а в том, чтобы заставить аудиторию проснуться и перестать верить политикам на слово. Политическая сатира не указывает вам, что думать. Она требует от вас начать думать самостоятельно" — так считает София Маккленнен, автор исследования Is Satire Saving Our Nation?: Mockery and American Politics.И эта просвещенческая по сути своей задача оказывается жизненно важной именно сейчас, в ситуации массированного кризиса доверия к традиционным медиа. Стивен Колбер породил слово, которое наиболее точным образом характеризует текущую медийную ситуацию – truthiness (если вам очень нужен перевод, то можете считать это "взаправдошностью", но лучше используйте оригинальный термин)."Раньше считалось, что каждый имеет право на свое мнение, но факты для всех едины. Однако это больше не так. Факты ничего не значат. Восприятие – все. Все решает уверенность… Что важнее? Правда или то, что вы хотите, чтобы было правдой?"Это было сказано в 2006-м. А уже в прошлом году самым популярным стало слово "постправда": состояние культуры, когда факты утрачивают всякое влияние на общественное мнение и публичную дискуссию, а убедительность заменяет собой истину.Кто диагностировал эту ситуацию? Снова сатирики.ТАК ЧТО НЕ СТОИЛО CNN ОБИЖАТЬСЯ НА ТВИТ ДОНАЛЬДА ТРАМПА: FAKE NEWS – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО. ШУТНИКИ ИЗ THE DAILY SHOW, КАЖЕТСЯ, ПОСЛЕДНИЕ В ЭТОМ МИРЕ, КОГО ИНТЕРЕСУЕТ ИСТИНА. И ЭТО БЫЛО БЫ СМЕШНО, ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ТАК ПУГАЮЩЕ.

Показать полностью…

Сегодня мнение о том, что мы все – компьютерные симуляции и живем в смоделированной вселенной, бывшее однажды темой ночных посиделок в студенческом общежитии, снова заставило о себе говорить, но на этот раз заручившись поддержкой (помимо других выдающихся личностей) всемирно известного астрофизика и интернет-предпринимателя-миллиардера Илона Маска. Почему это не так — разбирается журнал «Скептик».Эта точка зрения является самым поздним проявлением того, что, скорее всего, сначала было обдумано (а затем, к его собственному удовлетворению, опровергнуто) Декартом. Его высказывание «cogito, ergosum» («мыслю, следовательно, существую») стало первым шагом в попытке выяснить, какому знанию можно доверять, хотя рассуждал он не о компьютерной программе, создающей иллюзию тела и окружающего мира, а «злом демоне». Эта идея—близкая родственница философского эксперимента (или увлекательного фокуса) известного под названием «мозг в колбе», который, по слухам, вдохновил создателей трилогии «Матрица». Обратите внимание, что для того, чтобы получить мозг в колбе, необходим реальный мозг и реальная колба, и в фильме настоящие мозги настоящих людей были подключены к смоделированному миру. В отличие от этого, заявление о том, что мы – лишь компьютерные симуляции в искусственно созданной вселенной исключает как колбу с мозгом, так и людей, и мир. Также эту идею можно рассматривать как версию умников-заучек о том, что мы лишь сны, которые снятся Богу, — вероятно, центральный постулат Церкви компьютерных наук.Точка зрения о мире—компьютерной симуляции – основывается на следующем: Во вселенной несчетное количество звезд. У некоторых звезд есть планеты. Некоторые из этих планет могут быть подобны Земле. Раз уж на Земле появилась разумная жизнь и изобрела компьютеры, то она также может появиться и изобрести компьютеры на одной из этих планет. Смоделировать разумную жизнь, населяющую смоделированную реальность — возможно (или неизбежно станет таковым). Поскольку это возможно, это должно быть реализовано. Скорее всего, есть бесконечное число таких симуляций на огромном количестве компьютеров на великом множестве планет. Так как есть только одна реальная вселенная, а искусственно созданных — масса, вероятность того, что ты живешь в симуляции приближается к единице, а того, что в реальной вселенной — к нулю.Принимая во внимание отсутствие эмпирических доказательств или экспериментально проверяемых умозаключений, эта идея— ненаучна и даже не является научной спекуляцией. Говоря языком прагматизма и логического позитивизма, если представление невозможно экспериментально отделить от веры в то, что мы живем в реальной вселенной, то оно не ложное – оно бессмысленное.Также, эта идея отличается антропоцентризмом. Появление нашего, так скажем, технологического интеллекта кажется неизбежным, но, если оглянуться назад в прошлое, каждый шаг, ведущий как к Homo sapiens, так и к появлению компьютеров был абсолютно случайным. Очевидно, что все значимые события в этой цепи— многоклеточные формы жизни, разумная жизнь, Homo sapiens и создание компьютеров — случились на Земле лишь однажды. Важно отметить, что существует недостаточно доказательств того, что давление отбора направлено на развитие интеллекта, и еще меньше— что за исключением людей, организмы с более совершенным интеллектом непременно будут что-то изобретать, включая компьютеры. Даже если какие-то формы жизни на другой планете и придумали компьютеры, то на каком основании мы должны считать, что эта идея верна? Возможно, они нашли для них лучшее применение — например, для решения проблемы «тепловой смерти» вселенной.Идея о том, что мы —компьютерные симуляции, по сути— кибернетический солипсизм: оснований, чтобы свидетельствовать о том, что кто-то еще, кроме тебя, в твоем искусственно созданном мире обладает сознанием, недостаточно для достижения правдоподобности, не было бы необходимости программировать чье-либо сознание, кроме твоего собственного — точно также, как и детально моделировать всю вселенную, за исключением той ее части, с которой ты взаимодействуешь. Вера в то, что кто-то еще в твоем искусственно созданном мире обладает сознанием подобна вере, что люди в твоих снах тоже им обладают. (Хотя, когда ты говоришь, что считаешь меня сознающим, то, вероятно, делаешь это лишь из вежливости).Раз уж мы заговорили о сновидениях, то нужно признать, что не всех нас так легко обмануть. В конце концов, мы верим в реальность наших снов только пока их смотрим, а по пробуждении мы осознаем, насколько неустойчива и неубедительна была эта сновиденческая реальность. Но мы осознаем это и признаем живость нашего опыта, его стабильность, детальность, целостность, его последовательность и логичность.В нашем мысленном эксперименте с искусственным сознанием, находящимся в смоделированном мире, наш воображаемый компьютер способен с необычайной скоростью в деталях создавать безупречно убедительную копию реальности, в которой мы бодрствуем. Имея дело с петабайтами информации в каждый момент времени, этот компьютер должен быть в разы мощнее, чем самый мощный суперкомпьютер, существующий в мире, и запускать программы намного сложнее (а также с меньшим количеством ошибок), чем самые сложные, когда-либо написанные, — можете называть его супер-пупер-компьютером.Также встает вопрос о том, жил ли ты все это время или же все твои воспоминания о пережитых событиях также являются симуляцией. Это может облегчить процесс программирования– ты можешь появиться сразу будучи 21-летним, и тогда отпадет необходимость писать ту часть программы, отвечающую за твое взросление и обучение всему, чему ты научился за это время. (Это похоже на утверждение о том, что, когда Бог создал мир 6000 лет назад, вместе в этим он создал и те свидетельства, из которых ученые сегодня заключают о том, что миру миллиарды лет).Но даже супер-пупер-компьютер не сможет создать ни одного сознательного существа. Ключевой момент в этой идее – это то, что симуляция человеческого разума будет сознательной в том же смысле, в каком сознателен ты или я. Твоя компьютерная симуляция не просто будет вести себя как реальный человек – она будет чувствовать боль, удовольствие, вожделение, страх, злость, любовь, тошноту, тревогу, зависть и все, что ты можешь ощущать. Она также будет подвержена тем же оптическим (и другим сенсорным) иллюзиям, что и ты. Она будет чувствовать то же, что ты чувствуешь, когда ты пьян или принял наркотики. Она будет спать и видеть сны, а затем просыпаться и вспоминать, что ей приснилось. Предположительно, она даже, в конце концов, умрет.Идея о том, что некая довольно сложная компьютерная программа может быть сознательна в том же смысле, в каком сознателен ты или я, зиждется на следующем: Мозг обрабатывает информацию. Компьютер – это информационный процессор. (Обычно, компьютеры называют процессорами для обработки данных, но их «повысили в звании»). Компьютер может перерабатывать информацию того же вида и теми же способами, что и мозг. Сознающий разум рождается благодаря перерабатываемой мозгом информации. Из этого следует, что сознающий разум возникнет в следствие переработки подобной информации компьютером.Такая точка зрения по большей части основывается на идее не такой уж и простой информации, как может показаться на первый взгляд. В некоторых случаях мы имеем ввиду физические свойства, которые являются признаками предшествующего (или текущего) положения дел. К ним могут относиться, например, годичные кольца, ледниковый щит, геологические слои, ископаемые останки, улики на месте преступления, фотографии, видео- и аудиозаписи. В этих случаях правильная интерпретация физических свойств может дать нам информацию о возрасте дерева, ледника или геологического образования, существования тех или иных животных в определенный исторический отрезок времени, о том, что произошло на месте преступления и т.д.В других случаях физические свойства устанавливаются намеренно, напрямую или опосредованно, сознающими агентами (в нашем мире, вероятно, это относится к людям). Позже они становятся сигналами или, иначе говоря, запланированными выражениями или передачей данных. Например, слова, которые я здесь пишу, а вы читаете — объекты вашей интерпретации. Для того, кто ни разу не сталкивался с письменным русским языком, они будут лишь бессмысленными знаками на бумаге (или на экране). В действительности, до тех пор, пока знаки или сигналы не интерпретированы, нельзя говорить, что они содержат информацию — только данные, вопреки тому факту, что соответствующую дисциплину назвали теорией информации (а не теорией передачи данных или сигнальной теорией, что было бы более корректным). Иногда вопрос о том, является ли та или иная информация сигналом, становится проблемой. Например, для проекта, занимающегося поиском внеземного разума (SETI), открытым остается вопрос: передает ли электромагнитное радиационное излучение из определенного источника какие-либо сигналы со стороны внеземного разума или же это просто явление природы?Различие между данными и сигналами лежит в основе нашего понимания мозга. Для более легкого понимания начнем с простой рефлекторной дуги. В рефлекторной дуге афферентный нерв реагирует на раздражитель (например, когда доктор ударяет молоточком по месту чуть ниже вашей коленной чашечки), что заставляет эфферентный нерв проводить импульсы (это является причиной того, что ваша нога совершает рефлекторное движение). В медицинских книгах и учебниках по физиологии 19 века рефлекторную дугу описывали как отвечающую на раздражитель, переносящую, осуществляющую переход и т.п. (Идеи об информации, сообщениях, сигналах и т.п. были доступны в 19 веке, но авторы этих текстов не проводили аналогий между рефлекторной дугой и телеграфом). Если кратко: рефлекторная дуга не перерабатывает информацию. Причем это относится как к нервам рефлекторной дуги, так и к остальной нервной системе, включая мозг.Несмотря на убедительную аналогию, на самом деле мозг не является компьютером. Деятельность нейронов не зависит от её интерпретации, хотя нейроученые пытаются, например, дешифровать данные, полученные от особого нейрона зрительной коры головного мозга. Наши записи мозговой активности (например, фМРТ) предоставляют нам данные, но это не те данные, которые обрабатывает мозг. Наши нейроны не интерпретируют сигналы, а просто функционируют так, как должны в соответствии с уровнем своей эволюции.Компьютер же собирает, обрабатывает и выводит данные подобно дорожному табло, состоящему из некоего количества лампочек. Проезжая мимо, мы можем распознать буквы и слова, но сообщение, которое мы читаем, на самом деле не содержится на дисплее. Представьте себе инопланетянина, который видит это табло как бинарный код, где каждая колонка из восьми лампочек составляет 1 байт. Каким образом он бы смог дешифровать знак, который мы читаем как ОСТОРОЖНО – ВПЕРЕДИ ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ? Компьютер обрабатывает данные (сейчас можно сказать – информацию) только потому, что мы этот процесс таким образом интерпретируем; мозг функционирует без какой-либо интерпретации. Таким образом, нет оснований утверждать, что компьютер, на котором запущена программа, имитирующая мозг, сможет стать сознательным – этот феномен в эру старого доброго искусственного интеллекта (GOFAI – good old fashioned artificial intelligence) называли Сильным ИИ. (Как ни странно, эту идею зачастую поддерживают те же люди, которые утверждают о безосновательности утверждения о сознательности кого-то еще, кроме нас самих или о том, что сознание само по себе – это иллюзия).Есть еще один интересный момент касательно идеи о нас как компьютерных симуляциях. Если ты веришь, что живешь в имитированном мире, то все, что ты знаешь о мире – включая его необъятность, возможность возникновения разумной жизни где-то во вселенной и даже существование этих самых компьютеров – все является частью симуляции, и, следовательно, не представляет никакой ценности. Свидетельства, на которых строится вся эта цепочка умозаключений, говоря кратко, иллюзорна – и, соответственно, основываясь на них, утверждать ничего нельзя.Ну и наконец, если мы верим в то, ты мы лишь симуляции, каким образом мы должны себя вести? Должны ли мы относиться ко всем вокруг так, как будто они лишь плод чьего-то воображения, бессовестно манипулируя ими и используя их ради своего собственного блага? Должны ли мы бездумно принимать на себя риски, зная, что наша жизнь на этом не закончится и мы обязательно возродимся снова в другой симуляции или после перезагрузки? И, вообще, может, нам можно не вставать по утрам с кровати, зная, что все вокруг нереально? Я считаю – нет, и предпочитаю жить (согласно соответствующей вариации Пари Паскаля) исходя из того, что я реален, и вы тоже.Переведено специально для журнала «Скептик»

Показать полностью…

«Джордж Карлин оказался прав» Планете от нас был нужен пластик. Ученые нашли гусеницу, которая перерабатывает полиэтилен. Как она это делает, никто не знает.В научном журнале Current Biology вышла статья о том, что гусеницы восковой моли, по всей видимости, могут переваривать полиэтилен. И не просто пережевывать и выводить из организма естественным путем, а перерабатывать в другие вещества. Ученым и до этого были известны подобные организмы, но все они перерабатывают полиэтилен очень медленно. А сотня гусениц восковой моли может справиться с 92 миллиграммами полиэтилена за 12 часов.Джордж Карлин о пластике:Планета будет здесь ещё очень, очень, очень долго после того, как нас не станет, и она залечит себя, она очистит себя, потому что это то, что она всегда делает. Это cамоиcправляющаяся система. Воздух и вода восстановятся, Земля обновится. И если правда, что пластик не разлагается — не беда: планета включит его в новую парадигму: Земля плюс пластик. Земля не разделяет наших предубеждений против пластика. Плаcтик произошёл из земли. Может, Земля считает пластик всего лишь ещё одним из своих потомков. Может, именно потому Земля и позволила нам появиться на ней: она захотела себе немного пластика. Не знала, как его изготовить. Нуждалась в нас. Может, в этом и состоит ответ на извечный философский вопрос — «Для чего мы здесь?» Пластик, говнюк!

Показать полностью…

Шотландский комик Дэниел Слосс всего за десять дней разрушил четыре тысячи пар. Ему всего-то нужно было рассказать в своём стендапе, почему классно быть одному. Люди настолько прислушались к его словам, что начали массово расставаться со своими вторыми половинками и делиться этим в соцсетях. Слосс уже ведёт свой списочек расставашек и радуется, что ему удалось провернуть такое.Эпизод шоу Jigsaw комика Дэниела Слосса транслировался на Netflix 11 сентября и спровоцировал огромное количество расставаний пар и семейных разводов, сообщает Mirror. Небольшой 20-минутный стендап об отношениях был частью большого выступления, которое проходило в Лос-Анджелесе и транслировалось на Netflix.Комик анонсировал своё выступление 28 августа и выложил в инстаграме короткий трейлер, в котором как раз велась речь об отношениях. Он предложил зрителям, которые считают, что находятся в запутанных отношениях, вспомнить, задумывались ли они когда-нибудь о том, что если бы их партнёр умер, насколько бы их жизнь стала проще. И умер не по их вине, а просто из-за какой-нибудь случайности.Дэниел также поделился в своём выступлении мыслью о том, что общество привыкло считать одиноких людей неполноценными, ведь у них нет второй половинки, и призывает посмеяться над этим. По его мнению, такие убеждения приводят к тому, что люди выбирают себе не того партнёра, чтобы просто заполнить этот социальный пробел.Комик рассказывает, что многие пытаются изменить своего партнёра под себя. И вот почему этого не стоит делать:Каждые отношения идеальны первые три месяца. После трёх месяцев вы понимаете, что никто другой не кусочек вашей головоломки. Все остальные на этой планете столь же глубоки, сложны и индивидуальны, как и вы, а это значит, что они провели последние 20 или 30 лет своей жизни, работая над своей головоломкой так же, как вы работали над собой. Вы не можете ждать от них того, что они внезапно откажутся от всего, чего достигли, чтобы подстроиться под вас.Уже на следующий день после стендапа Слоссу стали приходить сотни сообщений от людей, которые решили прекратить «головоломку» в отношениях и расстались со своим партнёром.Более того, на днях комик на своей странице в Twitter сообщил, что число людей, разрушивших свои браки из-за его монолога, неуклонно растет. На данный момент он получил уже более 8500 благодарственных писем.Спасибо за помощь. Только что закончила токсичные отношения, которые продолжались в течение трёх лет. Отношения были наполнены депрессивными мыслями, убеждающими, что я никто без своего партнёра, но теперь я там, где я есть #головоломкаИз-за того, что таких историй становилось всё больше с каждым днём, люди даже начали делать мемы на эту тему (и похоже, они очень нравятся комику).После такого ажиотажа Слосс был приглашён на шоу американского комика Конана О’Брайена Team Coco, в котором рассказал о своих рекордах. Всего за десять дней четыре тысячи пользователей сети поблагодарили его за то, что он помог разорвать ненужные отношения, а 17 рассказали Дэниэлу о том, что даже вдохновились на развод.Сам комик в интервью О’Брайену делится, что у него не было цели сподвигнуть кого-то на расставание. Скорее, это было любовное письмо тем, кто сейчас одинок. А до тех, кто находился в парах, он лишь попытался донести, что иногда стоит прислушиваться к собственным чувствам и эмоциям. Я верю, что есть счастливые отношения, и я просто не могу на них влиять, да и не хочу. Всё, что я делаю, — задаю неловкие вопросы людям, которые они не могут задать сами себе. И не горжусь тем, что произошло (шутя шёпотом: «Я так горжусь этим»).В конце своего небольшого интервью Слосс добавляет, что даже если вы расстались со своим партнёром, это не значит, что вы проведёте всю жизнь в одиночестве, ведь на планете есть ещё семь с половиной миллиардов людей. Посмотреть полный выпуск интервью можно уже сейчас.

Показать полностью…